「南軍騎兵大尉ジョン・カーター」を読んだ

吉岡平さんの「南軍騎兵大尉ジョン・カーター」(ソノラマ文庫1061)を読んだ。

このタイトルを聞いて、どういう話かピンと来た人向けの作品である(どこにどれだけそういう人がいるのか?)。

この小説はエドガー・ライス・バローズの「火星シリーズ」の二次創作作品である。以前読んだ「火星の土方歳三」や「金星のZ旗」はもし土方歳三や秋山真之が「火星シリーズ」の舞台である火星や金星に降り立ったら?という話であったが、こちらはまごうことなき「火星シリーズ」の主役ジョン・カーターを主役としたお話。

「火星のプリンセス」は元南軍騎兵大尉のジョン・カーターが火星に跳んだところから話がはじまるのだが、彼は火星に跳ぶまえアメリカでどのような活躍をしていたのだろうか?本小説はそれをまさに題材として書かれている。

……さて、皆さん、ついて来ていただけてますでしょうか?

要するに異世界転生ものの主人公の「転生前」のお話なのです、本作は。

舞台は1860年代のアメリカ、南北戦争におけるジョン・カーターの活躍を描いている。従ってSF小説と言ってよいのかも微妙なところで、誤解を恐れずに言えば「ほら話」だ。

サムエル・ラングホーン・クレメンスことマーク・トウェインの登場をはじめとして登場人物には小ネタ満載、場面や見せ場も目まぐるしく変わり、これでもかの旺盛なサービス精神を感じる。ネタバレは避けたいが、とんでもない砲艦同士のとんでもない戦闘や、最後の場面での世界初の~での決着と、最後の最後まで楽しませてくれる。その点は前2作と同じか、それ以上といったところ。講談にしたら面白いんじゃなかろうか。

もちろん、本作も末弥純さんのイラスト入り。

ところで、日本人作家による「南北戦争」を描いた娯楽小説というのは非常に珍しいのではないか。そもそも日本人にとって南北戦争というテーマはあまり馴染みがないように思う。これを歴史小説と言うには無理があるのだろうが、何も知らない僕は非常に楽しんで読めた。そういう意味では最初に書いたのと真逆のことを言うが、「ジョン・カーター」が何者かを全く知らない人でも冒険活劇として十分に楽しめる作品だと思う。

「殺戮の<野獣館>」「逆襲の<野獣館>」を読んだ

リチャード・レイモンの「殺戮の<野獣館>」と「逆襲の<野獣館>」を読んだ。

早速だがこの「殺戮の<野獣館>」はとても面白い。「傑作」と言って良い。もしあなたが外連味あふれるエンターテイメントとホラーをお好きならば、何はともあれ今すぐ手に取り、読みはじめた方が良い。

僕自身は正直興奮冷めやらぬ、といった感じで、好きな「ホラー小説は?」と聞かれたらこの「殺戮の<野獣館>」を挙げてしまいそうな勢いです。岩郷重力さんによる表紙も素敵。

「殺戮の<野獣館>」は血生臭く、セックスと悪趣味に溢れた作品であり、上品ぶったホラーを吹っ飛ばす。

ある意味でスプラッタホラー映画のようなノリだが、まぎれもなく本作はそこらのB級ホラーを軽く超えた最B級作品だ。本作を読んだ人は映画化されてるんじゃないかと一瞬考え、すぐに映像化は無理だと思い直すだろう。

主人公は、美貌の母親ダナ・ヘイズと、百戦錬磨の兵士ジャッジメント(ジャド)・ラッカー。これに対するは、ダナの夫にしてペドフィリアの鬼畜ロイと、怪物が凄惨な事件を引き起こしていると言われる<野獣館 ビーストハウス>である。

娘と共に逃亡するダナ。正体不明の<野獣館>に対して最初からアクセル全開(笑)でダナを追うロイ。<野獣館>に潜む「野獣」を滅せんとする戦士ジャド。彼らの視点が交互に語られ、最初から勢いを落とすどころか結末に向けて盛り上がるばかりの展開が続き、<野獣館>に至り収束……いや炸裂する。

「逆襲の<野獣館>」は「殺戮の<野獣館>」の続編である。

こちらには二人の女性タイラーとノーラ、元海兵隊エイヴとジャックが主人公として登場する。これに<野獣館>をネタにした作品を執筆しようとするゴーマン・ハーディ(本作の鬼畜枠)がからみ、「野獣」の秘密が明かされる。

「殺戮の<野獣館>」のその後も描かれており、前作に興奮した読者は間違いなくこちらも手に取ることになるだろう。

ただし、単独の作品としてみるとこの続編は内容的に「殺戮の<野獣館>」に大きく劣っていると感じた。「逆襲の<野獣館>」も十分面白いのだが、「殺戮の<野獣館>」の出来が良すぎた。ページ数としては続編の方が長いのだが、後日譚くらいに捉えると良いだろう*1。

ちなみに原題は1作目の「殺戮の<野獣館>」が「The Cellar」*2、続編の「逆襲の<野獣館>」が「The Beast House」である。

さらなる続編「The Midnight Tour」と最終作「Friday Night in Beast House」が発表されているが邦訳はされていないようだ。非常に残念。

リチャード・レイモンの短編「浴槽」はアンソロジー「喘ぐ血」に収録されている。こちらも最高なので是非。

「スーパータキ」をプレイ

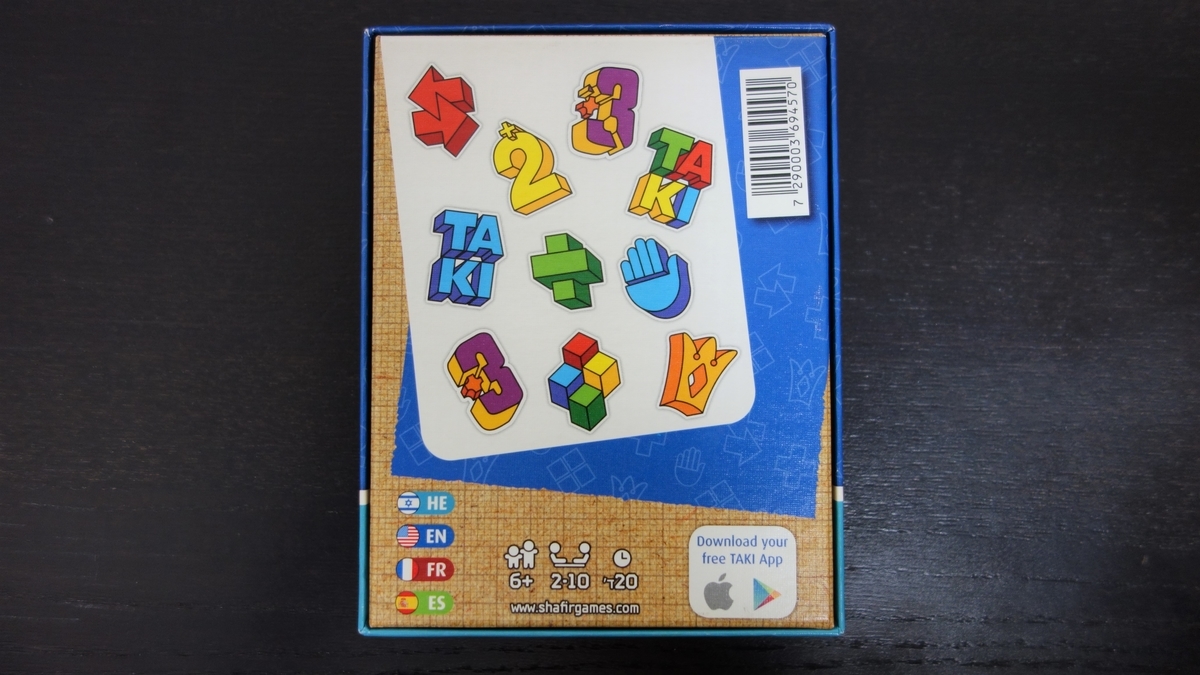

カードゲーム「スーパータキ SUPER TAKI」をプレイした。

2人から10人までで、一戦は人数にもよるが数分程度で終わる。対象年齢は6才から。ゲームデザインは「ハリガリ」「スピードカップス」の作者でもあるハイム・シャフィールさん。

「タキ」にはいくつかのバージョン違いがあるようだが、僕が持っているのは Shafir Games版。

基本的なルールは「UNO」と同じといえば話が早い。公式のルールは以下。

一人に8枚ずつカードを配って残りは山札にし、手札を使い切ったプレイヤーが勝利する。

最初に山札から一枚めくり、そこから「同じ色」か「同じ数字・マーク」のカードを順に出していく。手札が一枚になったときは「最後の一枚!」と宣言する必要がある。

「スーパータキ」を特徴づけるのがアクションカード。

左から「Change Color」「Plus」「Stop」「Change Direction」「+2」。Change Colorは次のプレイヤーが従う色を変更する*1。Stopは次のプレイヤーを飛ばす。Change Directionは手番順を逆にする。+2は次のプレイヤーに2枚ひかせる*2。このあたりは「UNO」を知っていれば同じ。

Plusを出したプレイヤーはそれに続けてもう一枚プレイできる。

加えて、+2を受けたプレイヤーは手札に+2があればそれを出して2枚引くことを回避できる。その次のプレイヤーも同様にこれを繰り返し、出せないプレイヤーはここまで出された+2の数x2枚引かなければならない。

余談だが、「スーパータキ」と異なり「UNO」の「ドロー2」は公式にはこうして重ねることはできないらしい。

If someone puts down a +4 card, you must draw 4 and your turn is skipped. You can’t put down a +2 to make the next person Draw 6. We know you’ve tried it. #UNO pic.twitter.com/wOegca4r0h

— UNO (@realUNOgame) 2019年5月4日

さらに「スーパータキ」をタキたらしめるアクションカードが以下のTakiカード。

「Taki」(左上)は同色のカードに重ねて出すが、それに続けて好きなだけ同色のカードを手札からプレイできる(途中で色を変えたりはできない)。カラフルな方の「Super Taki」はどの色の上にも重ねられ、その色の「Taki」として扱う(色を変えられるわけではない)。

これがかなり効いていて、同じ色のカードを一気に全て捨てられるためカードがかなり溜まっていてもそれほど絶望的な気持ちにならず逆転が可能である。

これに加えて、前のカードの効果を消して好きなカードを出せる「King」やすべてのプレイヤーに3枚引かせる「+3」、+3を無効にして相手に3枚引かせる「+3 Breaker」がある。

「+3」や「King」は枚数も少なく「UNO」ほど派手ではないが、バランスが取れていながらも「+2」の応酬や「Taki」による巻き返しなど爽快感のあるプレイを楽しめる。この落ち着きのあるバランスで「UNOよりも好き」という人も多いようで、僕も子どもと遊んでいてもプレイがいじわるな感じにならないのが良いと感じた。

ルールもシンプルでさくっと終わり、小学生から遊べて、10人までいけるとのことなので家族で遊ぶのに相当重宝するのではないか。実際我が家では重宝しており、最近はかなり遊んでいる。

体験してみたい方は無料のアプリ版もある(ただし、醍醐味はやはり対面での多人数ゲームだと思う)。

apps.apple.com最後に、別の説明*3やアプリでの裁定をもとに、付属のルールを読んでも不明だったいくつかの点について補足する。

- 出せるカードが無い場合、山札から1枚引く。出せるカードがある場合でも、それを出さずに山札からカードを引いても良い。

- 2人プレイの場合、Change Directionはなんの効果も生まない。

- Takiの効果で続けて出した同色のアクションカードの効果は発動しない。ただし、最後の一枚がアクションカードであった場合、その効果は発動する。また、途中でKingを出した場合そこでTakiの効果は終わり、続けてもう1枚好きなカードを出せる(Kingの効果を優先)。

- Change Colorや同色のTaki、Super Takiも、Takiの効果で出すことができる。もちろん、最後の一枚でなければ効果は発動しない。

- Kingに続けてSuper Takiを出した場合、そのSuper Takiは好きな色のTakiとして扱える(続けて出すカードの色を決められる)。

- +2が出されているときに、+2を出したりカードを引かされたりする代わりに、Kingを出して効果をキャンセルして好きなカードを続けて出せる。それまでに出された+2の分のカードは誰も引かなくて良い。

- +2が出されているときに、+3を出すことでそれまでに出された+2の分のカードを引かずに他の全員に3枚引かせることができる。ただし、これに対して+3 Breakerが出された場合はその分の3枚に加えて、それまでの+2の分のカードも引かなければならない。

- +3をKingで打ち消すことはできない。ただし、+3を出した人の次の手番の人はKingを出すことでそのプレイヤーだけは3枚引くことを回避できる。

- 手札に+3と+3 Breakerだけであったとき、+3を出して続けて自分で+3 Breakerを出して上がることができる(3枚引いたりしなくて良い)*4。

- 最後の一枚がKingであった場合、それを出した時点で上がりになる(続けてもう1枚出す必要はない)。

- Plusを出した後、続けて出せるカードが無かった場合は代わりに山札から1枚引かなければならない。最後の一枚がPlusであり、それをプレイした場合、山札から1枚ひく効果を解決しなければならない(あがれない)。Takiの効果で最後に出した場合でも同じ。

- 最後の一枚が+2であったとき、他のプレイヤーが全て+2で返した場合、その分引かなければならない(上がれない)。

*1:色を変更するだけで手番は次へまわる。

*2:2枚ひいたプレイヤーの手番は飛ばされる。

*3:公式ページの「よくある質問」https://www.takigame.com/faqは実質必読。

*4:出された+2に対して+3と+3 Breakerを同時に出した場合は、それまでに出された+2の分カードを引かなければならないものと思われる。従って上がれない。